Stiamo fallendo! Stiamo fallendo nell’impresa più ardua che questa epoca ci ha riservato: riconoscere nell’incontro con l’altro la nostra sola possibilità di cercare risposte a domande essenziali. E invece, di norma, ci arrocchiamo testardamente sulle nostre posizioni, pensando che alla fine dei conti ad avere torto sia sempre l’altro. Perdiamo così l’occasione di riflettere sulle differenze che distinguono noi dagli altri, me dall’altro. L’educazione dovrebbe essere proprio questo: il principale strumento a nostra disposizione non per radicarci nelle nostre convinzioni, bensì per mettere in discussione ciò che pensiamo di sapere.

Un principio cruciale della nostra vita è essere consci della complessità insita nel tentativo di comprendere dell’altro. Quando non comprendiamo l’altro è perché l’abbiamo ridotto al più detestabile aspetto della sua persona. Dovremmo invece guardarlo nella bellezza della sua complessità e nella molteplicità delle sue manifestazioni. Dovremmo venire educati alla sensibilità, che è quella qualità che ci consente di entrare in relazione con l’altro riconoscendolo come un altro me stesso, anziché essere distorti dall’intolleranza.

E proprio la complessità del nostro mondo, dilaniato da tensioni sociali e crisi economico-valoriali, ci richiede di manifestare questa nuova abilità ora! Dobbiamo esprimere un più alto livello di ascolto e maturare nuove comprensioni, prima fra tutte il sapere riconoscere tutta la ricchezza che c’è nella diversità. Ma chi ha in mano il potere ti vuole semplice spettatore passivo, eccetto quei rari momenti in cui ti viene concesso quell’oramai solo simbolica possibilità incarnata nell’espressione di un voto politico per scegliere tra il burattino di destra e il burattino di sinistra. Basterebbe invece che ci aiutassero a fare una semplice, pura, banale, innocua riflessione su quanto le possibilità che tutti si conformino a una cultura universale e omologata siano in realtà infinitesimali, per non dire nulle. O noi impariamo a convivere nella differenza, ma senza indifferenza, o noi diventeremo dei Barbari.

Ci sono domande che non possiamo più rimandare: Come possiamo alleggerirci del peso che ci impone l’apprensione che proviamo in presenza di sconosciuti, pur nella preservazione delle loro e della nostra identità? C’è un modo per poter vivere nella pace, in maniera proficua e benefica, traendo entrambi beneficio, appagamento e felicità? In sintesi: esiste un modo per restare vicini, magari separati solo da una linea immaginaria ma non certo da un muro di cemento armato, sostenendo reciprocamente l’uno la prosperità dell’altro, non tanto nonostante la nostra diversità bensì grazie alla nostra diversità? E’ possibile l’unità nella diversità? Se falliamo in questo tentativo di risponderci rischiamo di doverci misurare, centinaia di anni dopo i Greci, con quello che Zygmunt Bauman ha scelto di usare come titolo di un suo bellissimo libro, lo spettro dei nuovi Barbari.

Come lui stesso spiega nel testo, oggi la parola “barbaro” è normalmente utilizzata nel senso di “selvaggio”, ma originariamente non aveva alcuna connotazione dispregiativa. “Barbaro” (in greco βάρβαρος, passato in latino come barbarus) è la parola onomatopeica con cui gli antichi greci indicavano gli stranieri (letteralmente i “balbuzienti”), cioè coloro che non parlavano greco, e quindi non erano di cultura greca. Lo utilizzavano per tutti quei popoli che abitavano le terre circostanti ma non parlavano la loro lingua, il greco. E non potendo comunicare non erano nemmeno tanto entusiasti di parlare e relazionarsi con loro. Questa mancanza di entusiasmo verso la diversità è cresciuta nel tempo ed è diventata prima disagio, che è quel sentimento che tutti proviamo quando dobbiamo relazionarci con qualcuno su cui conosciamo poco o niente, per cui non siamo mai sufficientemente sicuri delle sue intenzioni, e infine intolleranza. I pericoli, ancor più quando indefinibili e imprevedibili, risvegliano meccanicamente in noi le paure, e una paura innesca o una fuga o un attacco, ma non lascia mai indifferente. Tanto meno genera curiosità. Ma l’innesco più pericoloso credo venga determinato dal fatto che l’incontro con la diversità ci costringe a considerare, con concretezza, l’esistenza di un modello alternativo possibile a quello a me noto. E questa viene immediatamente percepita, certamente nell’inconscio, come una sfida lanciata alla modalità di vita che io ho meccanicamente accettato e che tutto fa tranne che indurmi a pormi domande.

Uno stile di vita è per sua natura conservativo, altrimenti, se non fosse ricorrente ed unico nel suo genere, non si parlerebbe di ‘stile’. Quando scopriamo l’esistenza di altro stile, scopriamo che il nostro non è in realtà il solo bensì solo uno dei tanti stili possibili, una scelta fra una moltitudine di scelte e, come tale, potenzialmente sbagliata. L’incontro con la diversità ci costringe forzatamente a una domanda, a considerare alternative. In questi casi l’uomo, che per sua natura tende a preservare piuttosto che cambiare, ha sostanzialmente attuato due strategie come vie di fuga risolutive dell’incontro con la diversità: distruzione della diversità o trasferimento (leggi, imposizione) della propria identità al diverso fino alla sua conversione al propri modello annullando così le sue caratteristiche identitarie e rendendolo equivalente (leggi, ‘uguale’) a noi. In sintesi – conclude Bauman – il barbaro (leggi, ‘straniero’) viene divorato o solo inghiottito ma poi trasformato. Per giustificare quest’azione che in realtà evidenzia una condizione di insicurezza, e quindi debolezza, in chi la compie, si compie quell’ultimo passo che è in realtà il più pericoloso: si fa convertire nella nostra mente quella condizione che in realtà è di sola diversità in una condizione di inferiorità, così che qualsiasi azione (leggi, ‘guerre’, ‘usurpazioni’, ‘stermini’) per affermare la propria identità a svantaggio di quella dell’altro diviene poi giustificata, autocelebrando la propria condizione come quella più progredita. Se pensiamo che la questione non sia d’attualità solo perché abbiamo fatto risalire i fatti ai tempi della Magna Grecia, ci sbagliamo. La nostra terra è oggi presa d’assalto da quelli che noi consideriamo ‘nuovi’ Barbari perché non siamo all’altezza di reggere il confronto con questo ‘nuovo’ tipo di incontro.

Così assistiamo a scene come quella della fotoreporter ungherese che sgambetta quell’uomo facendolo ricadere sul suo stesso figlio, schiacciadolo sotto il suo peso, che scoppia a piangere in un terrificante mix di dolore e spavento. Tutto questo per rubare qualche fotogramma di una tragedia da riportare poi al proprio editore in cambio di pochi euro. Se nella povertà della condizione di quell’uomo c’erano tutti i poveri del mondo, in quell’uomo c’era anche il tuo Dio che ha a cuore chiunque soffra; e se quell’uomo è stato usurpato della sua dignità svenduta per pochi euro, quella fotoreporter è un nuovo-Barabba, un’anima che in cambio di pochi denari perderà la vera ricchezza per sempre.

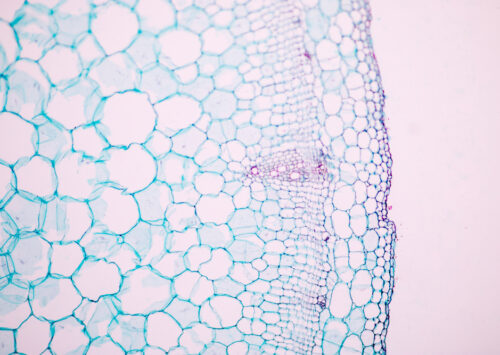

Ci siamo dimenticati in troppi di come la nostra identità sia fortemente legata all’umano, alla specie umana; così tanto legata che nemmeno ce ne accorgiamo più. Sembra un pardaosso ma siamo tutti biologicamente identici. Abbiamo tutti lo stesso cervello, la stessa anatomia, la stessa fisiologia. Ma non solo. Noi condividiamo lo stesso futuro, abbiamo gli stessi problemi vitali, corriamo gli stessi pericoli fatali. E ciò che in realtà ci differenzia l’uno dagli altri è il dono più bello che ci è stato fatto come specie: la diversità. Siamo una moltitudine di individui raggruppati in qualche centinaio di Paesi ma a tutte le latitudini e a tutte le longitudini, dal primo dei nostri giorni fino ad oggi, ci siamo tutti dotati di un linguaggio per comunicare, di strumenti per facilitare le nostre vite, di un’organizzazione sociale. C’è una profonda unità, un’identità umana, che si è presa gioco di noi umani manifestandosi in tante diversità, ma tutti apparteniamo alla medesima specie molto più di quanto si appartenga ai nostri genitori, alla nostra famiglia, alla nostra società, alla nostra cultura, ai nostri riti, alle nostre abitudini, alle nostre convinzioni, alle nostre credenze.

Il tesoro dell’unità umana è la sua diversità e il tesoro della diversità umana è la sua unità. Dobbiamo divenire bifocali: pensare a questa unità senza ritenere secondaria la diversità. Non possiamo non tenere conto di questa condizione che trascende da noi. In tema di diritti umani ve ne è uno che è centrale, ed è il ‘diritto alla vita’, e nell’epoca che stiamo attraversando questo diritto non può non contenere una specifica che è il diritto alla vita nel rispetto della diversità. L’essere umano deve capire di non valere per la sua capacità di imporre il proprio punto di vista, le proprie credenze, le proprie convinzioni, quanto invece per la sua capacità di accogliere tutta quella diversità che sarà per lui ricchezza. Proprio grazie ai nostri errori, ai nostri fallimenti, alle nostre incongruità, alla nostra incoerenza, col tempo ci dobbiamo educare a credere nella collettività a svantaggio dell’individualità, alla giustizia a svantaggio della furbizia, al sacrificio a svantaggio dell’opportunismo, all’educazione a svantaggio delle pubbliche relazioni più opportunistiche, alla sensibilità a svantaggio della prevaricazione, al giusto profitto a svantaggio del capitalismo vorace, alla gratitudine a svantaggio dell’arroganza.

Mentre osservavo ripetutamente le immagini di quello sgambetto, restavo atterrito, inerme. Poi osservavo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, e sentivo sorgere in me la preoccupazione. Mi preoccupa il disorientamento della gente che è stata privata dei valori base come se improvvisamente non fossero più importanti. Mi preoccupa l’aridità culturale che è la vera denutrizione di cui dovremmo occuparci. Mi preoccupa il vuoto di contenuti dei mezzi di comunicazione che si sono trasformati in centri commerciali per il profitto e in lunapark per il divertimento. Mi preoccupa l’assenza di riferimenti nella società. Mi preoccupa l’arrendevolezza della gente al desiderio di ripartenza e di rinascita. Mi preoccupa l’attacco a delle istituzioni che ci preoccupiamo ancora di definire se siano più utili o inutili, quando semplicemente non sono più ciò che dovrebbero essere. Mi preoccupa il vuoto interiore di quella fotoreporter ungherese a cui però sono anche grato. Grato perché con ciò che ha fatto, ma ancor più per come lo ha fatto, stava facendo da specchio a una società che l’ha generata senza curarsi di ciò che lei poi sarebbe diventata. Grato perché adesso, per andare dove vogliamo, sappiamo almeno da dove partiamo. Ora, ripartiamo da lei. Ripartiamo dalla totale assenza di consapevolezza di quel gesto, perché lei è un po’ anche tutti noi: confusi, inconsapevoli, preoccupati, disorientati, violenti.

Sì, siamo anche violenti. Chi non lo è? Purtroppo la violenza non ha né categorie né fede né portafoglio. Ha certamente gradi, ma non categorie. Quella donna è uno specchio, è un dono evidente che ci aiuta a dire “io mai più così”! E sia ben chiaro, io non la giustifico perché è solo un prodotto della società, ma non giustifico nemmeno me stesso per tutte quelle volte in cui potrei fare ma non faccio, o in cui potrei fare di più o meglio ma mi accontento, o quando potrei fare la differenza ma mi rilevo, o quando potrei prendere responsabilità ma delego ad altri convinto che non dipenda da me. “Ripartire da lei” significa per me “ripartire da me stesso”, significa spostare il focus da fuori di me a dentro di me, convinto che la società ‘fuori’ di noi altro non sia che un riflesso del nostro mondo interiore. Se vuoi occuparti di quell’uomo sgambettato, occupati per primo di te stesso. A quel punto sarai libero di decidere se il ruolo che vuoi recitare in questa vita sia quello di colui che accoglie quel profugo allargando le tue braccia, o essere colui che lo fa inciampare allungando la tua gamba, oppure colui che allunga la sua mano per farlo rialzare. Ma una cosa non ci è più consentito di fare: restare a guardare.